万物归气

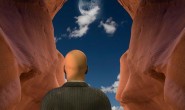

在哲学探索的漫漫长河中,张载的 “气论” 如璀璨星辰,照亮了人们对宇宙本质与万物根源的认知之路。“万物归气”,短短四字,凝聚着深邃的哲学智慧,揭示了宇宙万物生灭变化的内在规律。

张载断言 “太虚即气”,明确指出宇宙的本原是气,而太虚乃是气未分化、无形无状的初始状态。这一观点,打破了传统对于虚无缥缈 “空”“无” 概念的片面认知,将其与实实在在的物质基础 —— 气紧密相连。恰似水存在液态、气态、固态三种形态,虽形态各异,但本质皆为水,宇宙间的万物,无论星辰山川,还是草木生灵,尽管质形千差万别,追根溯源,皆由气凝聚而成。在特定的时空节点,清通之气因阴阳二气的屈伸相感、相互作用而凝聚,“游气纷扰合而成质”,恒星自星云物质聚合而生,山川大地从气的汇聚中成型,世间万物由此显化。此时,气聚形成可感知的形质,供人们触摸、观察,同时,气又保有 “神化” 这一动态调控功能,维系着万物的运行与发展。

然而,万物并非永恒不变。“形聚为物,形溃反原”,当器物解体、生命消逝,它们并非真正消亡,而是重归气的混沌状态,完成物质形态的闭环转换。死亡,不再是令人恐惧的终结,而是另一种形式的存在。“聚亦吾体,散亦吾体,知死之不死者,可与言性矣”,张载的这一论断,给予人们超越生死恐惧的勇气与智慧,让我们明白,世间万物的生灭,不过是气的形态在不断转换,如同海水凝结成冰,冰又融化成水,循环往复,永不停息。这与现代热力学第一定律所阐述的能量守恒不谋而合,体现了古人对量能守恒的朴素认知,彰显了气论的科学性与前瞻性。

从宏观的宇宙运行来看,“气块然太虚,升降飞扬,未尝止息”,气的永恒运动造就了无始无终的宇宙,既无需 “第一推动力”,也不存在终极消亡,彻底突破了汉儒谶纬学的创世神话。在微观层面,每一个生命的诞生、成长、衰老与消亡,每一件器物的制造、使用与废弃,都是气运动变化的生动体现。“民胞物与”,万物同源,皆由气而生,故而世间万物紧密相连,彼此依存。人们应秉持 “存顺没宁” 的态度,顺应气的变化规律,在生存时积极作为,坦然面对死亡,因为死亡不过是回归气的本原,是自然的一部分。

张载的 “气论”,以 “万物归气” 为核心,构建起独特的哲学体系。它既规避了程朱 “理在气先” 的困境,又为王夫之 “太虚本动” 思想奠定基础,形成与二程 “理一分殊” 不同的哲学进路。在当代科学领域,暗物质、量子场论等前沿研究中 “真空不空” 的发现,与张载 “知太虚即气则无无” 的洞见跨越千年产生思想共振,进一步印证了 “万物归气” 这一哲学理念的深刻内涵与强大生命力。它提醒着我们,宇宙既非机械装置的简单组合,也非神秘意志的产物,而是物质本体 —— 气自我运动的永续交响,在这永恒的运动中,万物生生不息,演绎着属于自己的精彩篇章。